《援藏日记》终极预告:高原光影,希望篇章

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

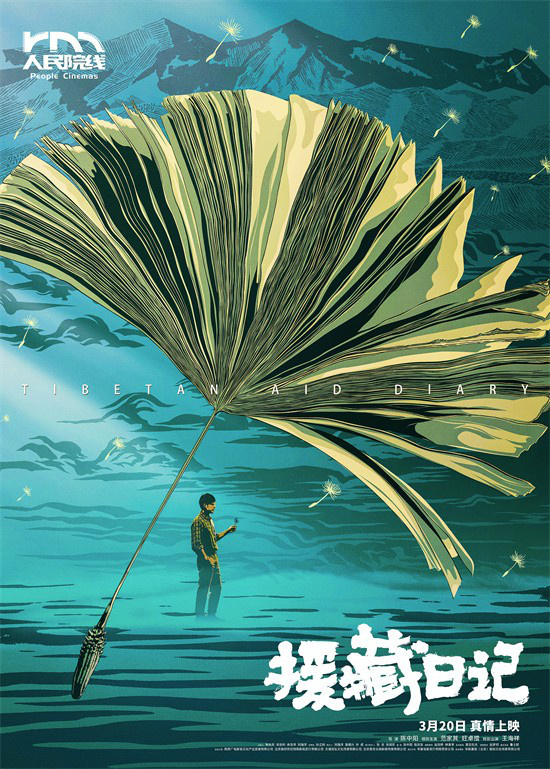

## 当蒲公英的种子落在雪域高原

“老师,蒲公英真的能飞过唐古拉山吗?”银幕上,藏族小女孩卓玛仰着脸问范家其饰演的支教老师韩松。这个画面定格在《援藏日记》的海报上——藏青色的苍穹下,一簇蒲公英正在风中散开,像是要把希望的种子播撒到雪域的每个角落。

陈中阳导演这次把镜头对准了西藏的乡村小学。北京来的大学生韩松拖着行李箱,在海拔4500米的高原上走得气喘吁吁。旺卓措饰演的藏族女教师卓玛远远看见这个面色煞白的年轻人,第一句话就是:”你撑不过三天。”没想到这句玩笑话,成了贯穿整个故事的伏笔。

影片最打动人的是那些细碎的真实。韩松半夜被高原反应折磨得睡不着,抱着氧气瓶蜷缩在床角;孩子们用沾着酥油的手指翻皱课本,却能把古诗背得比谁都响亮;朗措大哥为了给学校运教材,开着那辆破卡车在暴风雪里搏命。王海祥饰演的这位藏族汉子有句台词特别戳心:”我们这儿的孩子,看见书本比看见糌粑还亲。”

教室里的场景拍得特别鲜活。韩松教孩子们用汉语念”蒲公英”,结果全班都念成了”不公鹰”。孩子们笑得前仰后合,他自己也跟着傻笑。后来有场戏,卓玛带着孩子们在草原上找真正的蒲公英,白色的绒球被风吹散时,一个小男孩突然喊:”老师快看!不公鹰飞过雪山了!”这个瞬间,你会突然明白什么叫”教育是高原上最高的山峰”。

导演很聪明地用声音来讲故事。马蹄声和朗读声交替出现,卡车引擎的轰鸣里突然插入风铃般的童谣。有段蒙太奇特别绝——韩松在北京地铁里听见的报站声,渐渐变成藏族孩子们晨读的藏语课文,镜头一切,他已经在高原的教室里写板书,粉笔灰落满肩头。

关于文化冲突的描写一点儿不矫情。韩松想教孩子们唱《让我们荡起双桨》,卓玛直接怼他:”这儿连条河都没有,你让他们往哪儿荡?”后来改成教《青藏高原》,孩子们倒是会唱了,可韩松自己每次唱到高音就破嗓,惹得全班哄堂大笑。这些幽默的细节,让沉重的支教题材变得特别鲜活。

影片后半段有个情节特别催泪。暴风雪封山导致教材运不进来,韩松和卓玛连夜手抄课本。蜡烛快烧完的时候,卓玛突然说:”我阿爸说过,知识就像酥油灯,得有人守着才不会灭。”天亮时,孩子们推开门,看见满桌的手抄本,封面上还画着歪歪扭扭的蒲公英。这个画面,比任何豪言壮语都更有力量。

《援藏日记》最珍贵的地方在于,它没把支教老师塑造成悲情英雄。韩松会想家,会偷懒,会因为听不懂藏语急得跳脚。有场戏他躲在宿舍吃泡面,结果被孩子们逮个正着。第二天教室里就多了个”小卖部”——孩子们用捡来的矿泉水瓶装酥油茶给他,瓶盖上还贴着歪歪扭扭的汉字标签:”韩老师特供”。

3月20日上映的这部片子,就像是早春掠过高原的一阵风。它没刻意渲染苦难,而是让你看见冰裂缝里开出的格桑花。当结尾处已经白发苍苍的韩松,看着视频里当年教过的孩子站在大学讲台上时,银幕前的观众才恍然大悟——原来蒲公英真的能飞过唐古拉山,只不过需要有人愿意做那阵托起它们的风。