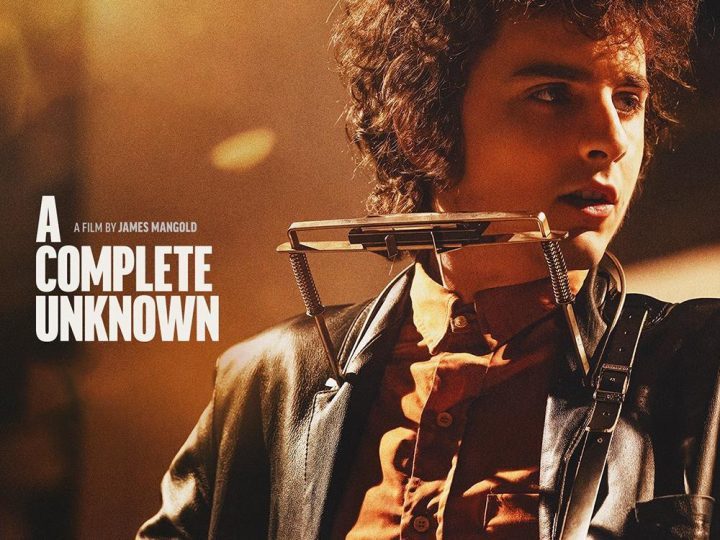

《完全未知》票房过亿,好评如潮势头强劲

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当提莫西·查拉梅遇见鲍勃·迪伦:一个反叛符号的银幕重生

银幕上,提莫西·查拉梅正抱着一把原声吉他坐在纽约格林威治村烟雾缭绕的咖啡馆里。他瘦削的手指拨动琴弦,唱出”一个人要走过多少路,才能被称为真正的人”时,整个影院的观众都屏住了呼吸——这个27岁的年轻演员正在演绎21岁的鲍勃·迪伦,那个即将改变美国音乐史的瘦弱青年。詹姆斯·曼高德导演的《完全未知》用细腻的镜头语言,重现了1965年那个关键的夏天,当迪伦决定给吉他插上电,引发整个民谣圈地震的历史时刻。

电影开场就是极具冲击力的画面:艾丽·范宁饰演的西尔维·罗素推开切尔西酒店的房门,看见查拉梅扮演的迪伦正蜷缩在打字机前,地板上散落着几十张揉皱的纸团。这个细节精准捕捉了迪伦创作《像一块滚石》时的真实状态——据迪伦的经纪人后来回忆,当时他确实为这首歌写了整整15页草稿,最终浓缩成那首改变流行音乐史的六分钟史诗。曼高德没有浪费爱德华·诺顿这样级别的演员,让他饰演的民谣前辈皮特·西格在纽波特音乐节后台那场戏里爆发——当西格愤怒地挥舞斧头想要砍断电源线时,诺顿眼中的震惊与背叛感让观众切身感受到那次”民谣叛变”引发的强烈地震。

影片最精彩的段落莫过于迪伦在英国巡演时的后台冲突。查拉梅完美复刻了那段真实历史中迪伦与BBC记者的著名对话:”我不代表任何人,我的歌就是我的想法。”当记者逼问他为何放弃抗议歌曲时,银幕上的迪伦突然直视镜头,那一刻查拉梅的眼神让观众恍惚看到了真正的迪伦——那种混合着戒备、愤怒与天才式傲慢的复杂神情。制作团队找来迪伦1965年巡演时的服装设计师,精确复制了那件标志性的海蓝色灯芯绒夹克,甚至连袖口磨损的细节都一模一样。

音乐场景的处理堪称教科书级别。当迪伦在纽波特民谣音乐节插电演奏时,曼高德用环绕声技术还原了当时观众混杂着嘘声与欢呼的声浪。特别值得一提的是,影片中所有插电段落都使用了迪伦原始录音的声波图谱作为参考,确保每个音符的失真度都与1965年现场完全一致。这种近乎考古学的严谨态度,让那场引发民谣纯粹主义者愤怒的表演在半个多世纪后依然充满挑衅力量。

影片巧妙穿插了迪伦与西尔维·罗素的感情线。在某个清晨的镜头里,范宁饰演的罗素赤脚走过酒店走廊,发现迪伦正用口琴为《铃鼓先生》谱曲。这个场景参考了迪伦自传《编年史》中的真实记述——他确实经常在凌晨用口琴即兴创作。范宁的表演细腻地捕捉到了那个时代艺术圈女孩特有的气质:既崇拜天才又渴望独立,当她最终选择离开时,那句”我不想成为某个伟大男人的注脚”的台词,道出了无数艺术缪斯的内心挣扎。

《完全未知》最令人称道的是它没有把迪伦神化。有场戏展现他在录音室连续录了15遍《像一块滚石》都不满意,最后愤怒地把口琴砸向控制室的玻璃。这个鲜为人知的细节来自当时录音工程师的回忆录,展示了天才背后的偏执与脆弱。影片结尾处,迪伦独自站在巡演大巴后门,望着公路上不断后退的白色分道线,画外音是他晚年接受采访时的话:”那时候我只知道必须不断向前,即使所有人都在喊叛徒。”这个镜头完美呼应了开篇年轻的齐默曼在明尼苏达州公路上搭便车的场景,完成了对”永远在路上”的迪伦精神的闭环诠释。

当片尾字幕升起时,影院里响起的是迪伦1974年现场版的《永远年轻》——这是曼高德精心设计的听觉彩蛋,因为这首歌正是迪伦对60年代那个”永远年轻”的自己的告别与致敬。1.34亿美元的全球票房证明,这个关于反叛、蜕变与坚持的故事,依然能击中当代观众的内心。正如迪伦在诺贝尔文学奖获奖感言中所说:”我的歌是活的,它们会自己找到回家的路。”而《完全未知》或许正是这些歌曲回家的最新一站。