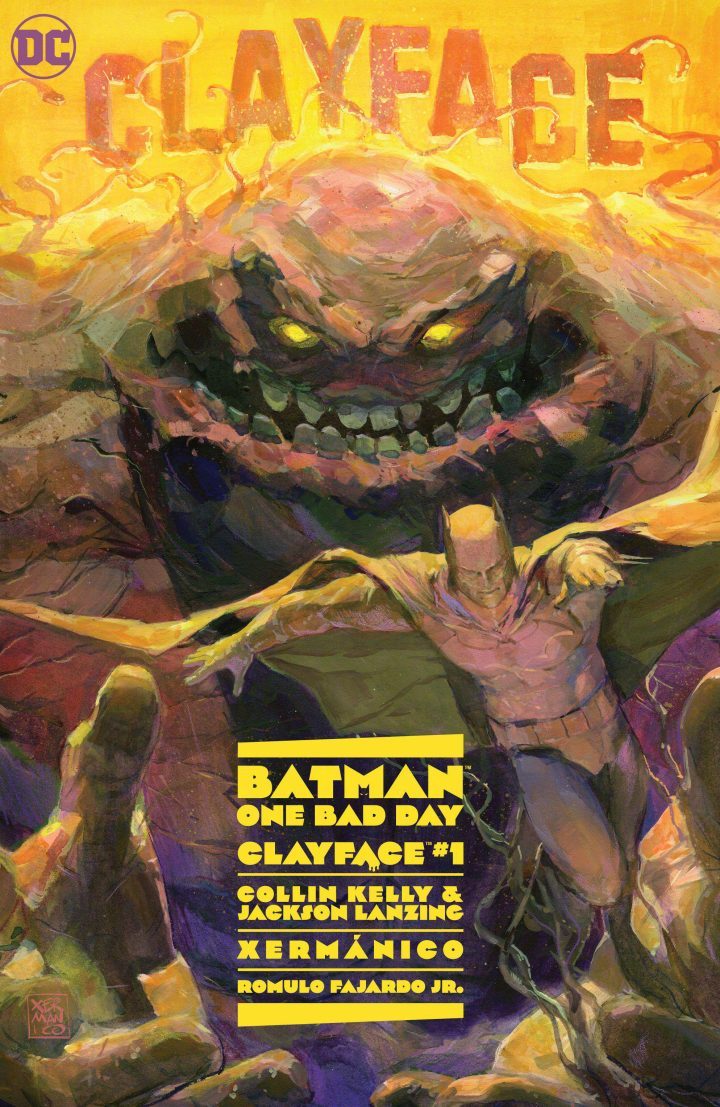

《泥脸》:DC新片,詹姆斯·瓦特金斯执导

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当一张脸不再是你的脸:《泥脸》如何用恐怖重新定义超级英雄电影

“你知道吗,我昨晚梦到自己的脸融化了。”这句话从朋友嘴里说出来时,我们正在酒吧里喝着啤酒。他描述那种触感——手指戳进脸颊就像戳进湿黏土,皮肤像融化的蜡一样从骨头上滑落。当时我们都笑了,但回家后我对着浴室镜子看了好久,突然理解了为什么”失去面孔”会成为人类最原始的恐惧之一。而明年9月11日即将上映的《泥脸》,正是要把这种恐惧从哥谭市的下水道里拽出来,糊在每位观众脸上。

导演詹姆斯·瓦特金斯可不是什么善茬。这家伙拍《非礼勿言》时就让观众体验过喉咙被玻璃碎片划开的窒息感,在《伊甸园》里又把青春期扭曲成一场血腥的成人礼。现在他带着编剧迈克·弗拉纳根(对,就是那个把《鬼入侵》拍得让人不敢关灯的恐怖大师)要给我们展示:当超级英雄电影遇上身体恐怖片,会孵化出什么样的怪物。

电影主角巴索·卡罗的故事听着就像好莱坞最恶毒的诅咒。一个过气的B级片演员,为了抓住青春的尾巴往血管里注射来历不明的物质——这情节让我想起某位曾经合作过的特效化妆师,他总在抱怨:”这行当里太多人愿意用灵魂换一张不会松弛的脸。”但巴索换来的可不是青春永驻,而是发现清晨刮胡子时,剃刀带下来的真是自己的脸皮。那种黏腻的、带着体温的泥浆从毛孔里渗出来的画面,光想象就让我后颈发凉。

特别有意思的是泥脸的”进化史”。最初他只是个穿橡胶戏服的疯子(第一代泥脸的设定简直是对方法派演员的黑色幽默),后来泡了某种保养泥浆就真成了泥人。但最毛骨悚然的是他收集其他泥面人身体组织的桥段——就像美食家品尝不同年份的葡萄酒,只不过他品尝的是活体标本。记得有场戏是他把手指插进另一个泥面人的胸口,像调鸡尾酒似的搅动那些彩色泥浆,然后整条手臂开始像彩虹糖般变幻颜色。这种能力升级方式比什么放射性蜘蛛咬一口变态多了。

说到”泥巴帮”,这可能是哥谭市最令人作呕的黑帮组织。想象一下:四个能随意变形的人坐在赌桌前,发牌时所有人的手都变成扑克牌花纹;或者火拼到一半突然所有人的脸都变成同一个警察的模样。更恶心的是他们的体液交换——有场地下交易戏,他们用酒杯分享身体分离出的泥浆,液体在杯壁上留下指纹状的黏稠痕迹。这种设定让任何亲密接触都变成心理折磨,接吻可能意味着对方舌头在你嘴里融化成泥。

预告片里有段细思极恐的长镜头:巴索试镜失败后回到公寓,边看自己成名作的录像带边用微波炉加热冷冻餐。随着经典台词响起,他的脸开始无意识地形变,等发现时整张脸已经变成录像里二十年前的模样。最恐怖的不是变形本身,而是他对着破碎的微波炉门检查”新脸”时,那种病态的满足感。这让我想起参观蜡像馆时,总担心那些名人蜡像会不会突然眨眼睛——当外表可以随意塑造时,”真实”就成了最奢侈的东西。

马特·里夫斯担任制片让人对电影的动作场面充满期待。泥脸的战斗方式完全违背物理法则:子弹穿过的窟窿会像水纹般闭合,被蝙蝠镖劈开的身体断面露出彩虹色的泥浆层。有场地铁追逐戏,泥脸把自己压成薄片从闸机缝隙滑过,然后在监控摄像头下分裂成十几个不同外貌的路人。这种打不死又抓不住的特性,让蝙蝠侠的每次出击都像在对抗一滩有意识的烂泥。

特别想提电影对”表演”的隐喻。巴索每次变形前都会模仿目标对象的习惯动作,就像演员做角色功课。但当他能完美复制任何人时,连犯罪都变成了一场永不落幕的独脚戏。有幕戏中戏,他同时扮演被害者、凶手和目击警察,三个”角色”在凶案现场对话,最后融化成同一滩泥浆。这种对身份认同的扭曲展现,比任何台词都更能刺痛当代社交媒体时代观众的神经。

我采访过的一位特效师透露,他们为泥脸开发了某种特殊的半流体硅胶,演员表演时真的能感觉到它在皮肤上蠕动。这种技术实现的生理不适感,是CGI永远无法替代的。还记得他描述某个镜头:巴索在化妆镜前练习微笑,结果嘴角咧得太开,整张脸像披萨芝士般拉丝——听到这儿我差点把午饭吐出来。

这部电影最聪明的地方,是把超级反派的起源故事拍成了娱乐圈的恐怖寓言。当巴索对着导演咆哮”你夺走了我的角色”时,泥浆从他眼眶喷涌而出形成奥斯卡小金人的形状——没有比这更辛辣的好工业批判了。我们都在不同程度上”扮演”着某个版本的自己,而《泥脸》把这种日常伪装变成了字面意义上的噩梦。

离上映还有大半年,但哥谭市最黏糊的反派已经让我开始怀疑镜中的自己。下次当你挤痘痘时,不妨仔细观察渗出的液体——万一它带着不自然的荧光色呢?毕竟在这个修图软件和玻尿酸泛滥的时代,谁又能百分百确定自己的脸,真的只是”自己的脸”?