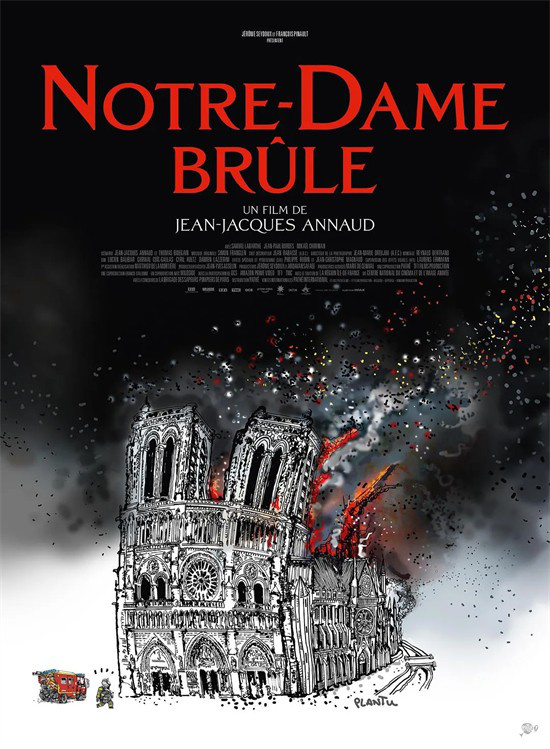

《燃烧的巴黎圣母院》:电影频道播出,珍视历史遗产

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

那场让全世界心碎的大火,现在被法国导演让·雅克·阿诺用镜头重新带回到我们眼前。2019年4月15日巴黎圣母院烧起来的画面,当时在社交媒体上疯传,很多人捧着手机看着八百多年历史的尖塔在浓烟里倒塌。现在《燃烧的巴黎圣母院》这部电影,把这场灾难的前前后后都摊开来给我们看。

导演阿诺这次玩真的。为了拍出最真实的火场效果,剧组搞来真火拍摄,95%的着火镜头都是实拍。片场温度最高飙到1200度,演员冲进去拍戏不能超过1分钟,不然防护服都扛不住。有个消防员演员拍完出来,面罩上都结了一层盐霜——那是汗水被高温蒸发后留下的。这些细节让人看着就觉得喉咙发紧,好像能闻到当时巴黎街头飘着的焦糊味。

电影里最揪心的不是火焰吞噬建筑的画面,而是那些手忙脚乱的抢救细节。消防车被堵在巴黎老城窄巷里进退两难,水管接上才发现水压不够,更荒唐的是第一批赶到的消防队居然跑错了起火点。这些看似荒诞的情节全是真实发生的,阿诺团队翻遍了3万多条现场影像资料,连消防员的通话记录都挖出来核对过。有个镜头是工作人员排着队传递文物,像接力赛似的把几百年前的圣经、圣像从火场里抢出来,有个老头死死抱着幅画不撒手,后来才知道那是幅13世纪的圣母像。

最绝的是导演把虚实玩出了新花样。有些镜头你分不清是纪录片还是剧情片,比如有个长镜头跟着消防队长穿过浓烟滚滚的走廊,下一秒切到真实新闻画面里同一个角度的走廊正在坍塌。这种剪辑手法让人毛骨悚然,好像穿越回那个混乱的夜晚。有个细节特别戳人:当消防员决定放弃抢救木质屋顶时,指挥官说了句”让它烧吧”,这句话是当时真实录音,阿诺想办法搞到了消防局的黑匣子记录。

这片子不光是展示灾难,更像在拆解一个文明社会的脆弱性。巴黎圣母院着火前四年就有安全报告预警电路老化,结果维修费一直扯皮没到位。电影里有段戏是文物管理员哭着说,火灾前三个月他们还在为安装防火系统的预算吵架。现在回头看,这些琐碎的推诿扯皮简直像在为灾难铺红毯。导演很狡猾地把这些信息藏在对话里,比如两个消防员闲聊时说”这地方就像个干燥的火药桶”,其实是在暗示人祸成分。

但电影也没忘记给我们看光明的部分。有个场景是当消防员决定用高压水枪会毁掉玫瑰花窗时,现场安静了几秒,然后老神父走出来说:”拯救灵魂比拯救玻璃更重要。”后来真实情况是,消防员改用人工降雨的方式保住了大部分彩色玻璃。这些充满人情味的瞬间,比任何英雄主义台词都打动人。特别是拍到市民跪在塞纳河对岸唱圣歌的段落,导演特意用了手持镜头,晃动的画面里能看见有人脸上还沾着灭火器的干粉。

这片子最狠的地方在于,它让我们重新思考什么叫”不可替代的损失”。有个文物专家在电影里崩溃大喊:”我们不是在救建筑,是在抢救八百年的记忆!”这句话像记闷棍敲在观众头上。现在国内正在修订《文物保护法》,看着电影里巴黎人痛心疾首的样子,难免会想到我们的故宫、莫高窟。去年参观故宫时还看见有些古建筑屋檐下挂着密密麻麻的电线,当时没多想,现在回忆起来后背发凉。

3月26日下午电影频道要播这部片子,建议找个安静时候看。别看是讲外国的事,但里面那些关于文物保护与现代化矛盾的讨论,放哪都适用。最后定格镜头是烧焦的圣母院外墙和重建脚手架叠在一起,画外音是某个消防员说的:”大火烧了15个小时,我们要用15年把它补回来。”这话听着既心酸又充满希望,就像所有文化遗产保护的现状——永远在跟时间赛跑,但永远不放弃追赶。