《北上》TC版原声版阿里网盘资源分享「HD720P/3.9G-MP4」

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 运河边的烟火人生:《北上》里那些让人心头一颤的瞬间

“运河的水啊,流了上千年,把多少故事都冲淡了。”马奶奶坐在花街老宅的门槛上,手里摩挲着那只褪了色的搪瓷缸,眼神却越过斑驳的砖墙,落在远处波光粼粼的河面上。电视剧《北上》开篇这个看似平常的镜头,却像一滴墨汁落入清水,慢慢晕开整个故事的情绪底色。

1901年的运河码头,船工们喊着号子卸货的场景在黑白影像中重现。镜头一转,九十年代的花街小院里,马奶奶正在给晾晒的床单喷水,水珠在阳光下划出细小的彩虹。这种跨越时空的视觉衔接,让观众瞬间感受到运河文化的生生不息。导演特别爱用长镜头跟着运河水流走,有时是清晨雾气里的乌篷船,有时是夕阳下泛着金光的波纹,把这条”活着的文化遗产”拍得既磅礴又细腻。

谢天成这个角色特别戳人心窝子。航运不景气时,他蹲在船头闷头抽烟,突然抡起斧子把陪伴半辈子的货船劈了个窟窿。可谁能想到,这个看似颓废的中年男人,转头就带着几个老伙计成立了水上救援队。有场戏是他半夜接到求救电话,跳进刺骨的河水里救人,上岸后冻得嘴唇发紫,却咧嘴笑着说:”咱运河养大的人,骨头里都带着水性。”

马思艺寻根那段看得人鼻子发酸。这个混血姑娘揣着半张泛黄的老照片,沿着运河一个个码头打听。在某个不知名的小镇,她突然听见茶馆里传来熟悉的摇篮曲调子,整个人像被雷击中似的僵在原地。镜头从她颤抖的睫毛推到桌上那杯冒着热气的茶,再慢慢转到窗外运河上来往的船只,把”根脉”这个抽象概念具象得催人泪下。

夏凤华在夜市摆摊的戏份特别真实。高考落榜的她,白天在服装店打工,晚上推着三轮车卖炒粉。有次城管来了,她推着车狂奔,结果连人带车翻进路边的水沟。镜头没有刻意渲染她的狼狈,而是捕捉到她爬起来后,第一反应是检查食材有没有弄脏的那个瞬间。这种坚韧比任何豪言壮语都更有力量。

花街小院里的日常特别治愈。马奶奶腌的酱黄瓜能让整条街的小孩流口水,谢望总爱翻墙偷摘邻居家的石榴,夏凤华会在雨天给流浪猫搭窝棚。最动人的是马奶奶生病那次,街坊们轮番来照顾,连平时抠门的杂货店老板都天天熬鸡汤送来。这些细碎的生活片段,把”远亲不如近邻”的老话演活了。

剧中处理青春情愫的手法很高级。谢望暗恋马思艺,不敢表白就天天在她经过的巷口”偶遇”,有次鼓起勇气送了她一罐运河边的鹅卵石,结果紧张得话都说不利索。镜头没有刻意煽情,而是定格在两人手指不小心触碰时,石子上折射的细碎光斑,把少年心事拍得清新自然。

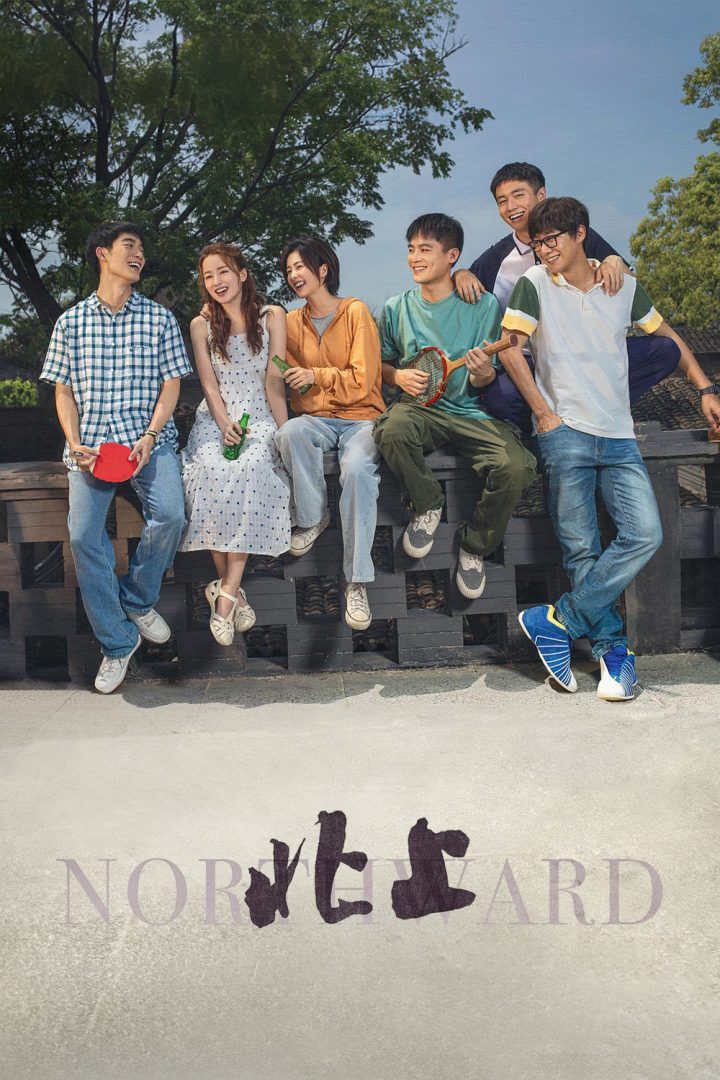

“花街六子”在废弃码头烧烤那场戏堪称经典。六个年轻人对着运河干杯,聊着各自的迷茫与梦想。有人想走出去看世界,有人发誓要重振航运,还有人单纯想多赚点钱让家人过上好日子。航拍镜头从他们头顶掠过,顺着运河延伸向远方,仿佛看见了不同人生轨迹的无限可能。

道具组还原的九十年代细节特别走心。马奶奶家那台需要拍两下才能出图像的电视机,谢天成别在腰间的BB机,夏凤华记账用的明星贴纸笔记本,甚至连街边小贩用的塑料袋都是当年特有的半透明红色。这些时代印记不声不响地把观众拽回那个充满烟火气的年代。

最绝的是剧组搭建的”花街”实景。青石板路被磨得发亮,墙角的苔藓长得恰到好处,连晾衣绳上晒着的碎花床单都像是用了十几年的旧物。有场夜戏下着细雨,镜头扫过滴水的屋檐、泛着水光的石板路,最后落在窗内马奶奶剪窗花的剪影上,整个画面就像被运河浸润的水墨画。

当谢天成带着救援队在新修的运河大桥下宣誓时,背景里既有古老的石拱桥,也有飞驰而过的高铁。这个构图巧妙地把运河的过去与现在叠放在一起,让人突然明白:所谓文化传承,不就是这样一代代人把老故事讲出新味道吗?就像剧中马奶奶常说的:”运河水流走了岁月,流不走的是人心里的念想。”