她们掌镜:叙事世界新篇章

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 镜头后的觉醒:女性导演如何重塑当代电影叙事

在电影史上,女性长期被限制在镜头前的表演者角色,而真正的叙事权力往往掌握在男性创作者手中。然而,近年来,一股不可忽视的转型浪潮正在全球影坛掀起——从舒淇、格蕾塔·葛韦格到贾玲,越来越多女性电影人从台前走向幕后,执掌导筒,将镜头转向那些长期被边缘化的女性经验与情感世界。这一现象绝非偶然的职业转向,而是一场深刻的叙事革命:**女性导演通过将个人叙事转化为公共艺术,不仅重构了电影叙事体系,更在文化层面推动了女性话语权的根本性转移**。

## 从被讲述到自我讲述:叙事主体的历史性转变

传统电影工业中,女性形象大多服务于男性凝视,被简化为欲望客体、家庭天使或功能性的配角。即使是在以女性为主角的电影中,其叙事视角与价值判断也常隐含着男性的认知框架。舒淇的转型轨迹恰恰印证了从“被讲述”到“自我讲述”的范式转换。作为演员,她曾在数十部电影中演绎他人定义的女性形象;而作为导演,她的首部作品《女孩》直接回归自身成长经历,献给“心里有伤的女孩们”。这种转变不仅是职业身份的转换,更是叙事主体的根本性易位。

值得注意的是,这种转向并非个例,而是一种集体现象。邵艺辉的《爱情神话》、殷若昕的《我的姐姐》、白雪的《过春天》,这些作品共同构成了一个女性叙事网络,将镜头对准那些曾被忽视的日常经验与情感困境。当女性导演群体性崛起,她们不再满足于在他人设定的叙事框架内表演,而是直接掌握了故事的定义权与解释权。

## 个人即政治:微观叙事中的宏观革命

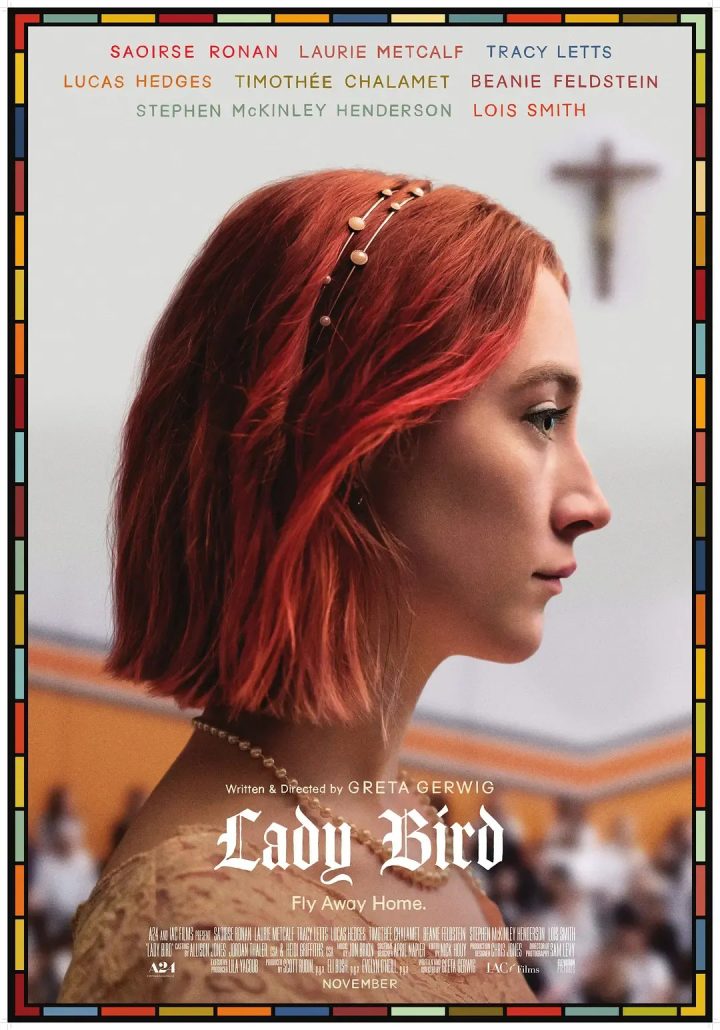

女性导演的创作往往始于高度个人化的经验,却能够触及普遍的社会议题。格蕾塔·葛韦格的《伯德小姐》表面上是关于一名普通少女的青春迷茫,实则探讨了女性自我认同与主体性建立的复杂过程。这种从个人到普遍的叙事策略,打破了传统电影中女性角色常被符号化的窠臼,让女性角色重新获得了复杂性与真实性。

更值得注意的是女性导演如何处理代际经验。贾玲的《你好,李焕英》通过穿越设定,不仅完成了个体对母亲的情感救赎,更构建了一种女性代际对话的可能性。影片中,女儿得以亲眼见证母亲的青春与梦想,这种叙事安排本身就挑战了传统家庭叙事中母亲常被固化为牺牲者的单一形象。当女性导演开始讲述母女关系,她们不再重复“母职颂歌”或“母女冲突”的刻板套路,而是呈现出更为复杂、真实的情感交织。

## 类型解构与形式创新:女性叙事的双重突破

女性导演的贡献不仅在于讲述了什么,还在于如何讲述。她们大胆闯入各种电影类型,并通过女性视角对其进行解构与重塑。葛韦格的《芭比》正是这种实践的典范——她将商业IP转化为探讨性别平等与自我认同的载体,在荒诞喜剧的外壳下植入严肃的社会批判。这种创作策略不仅扩大了女性电影的受众范围,更在主流商业电影中开辟了女性叙事的空间。

在叙事结构上,女性导演也展现出独特的创新意识。《小妇人》的双时间线叙事不是简单的技巧展示,而是对女性生命经验非线性特质的艺术呼应;《爱情神话》则通过轻巧的笔触解构了中年爱情故事的常规套路。这些形式上的创新,实质上是女性导演对传统电影语言体系的补充与丰富,她们正在创造一种更为多元的叙事语法。

## 从边缘到中心:女性叙事的文化政治

当舒淇的《女孩》在威尼斯电影节获得十分钟掌声,当葛韦格的作品屡获奥斯卡认可,当贾玲的电影创下惊人票房纪录,这些不仅仅是个体成就,更标志着女性叙事正从文化边缘走向中心。这种位移具有深远的象征意义:它证明女性经验不再是“小众话题”,而是具有普遍共鸣的文化资源。

女性导演的集体崛起也在改变电影行业的权力结构。舒淇转型导演后,带动更多女演员拿起镜头;一批批新生代女性导演的出现,正在形成良性的代际传承。这种结构性变化,确保了女性叙事不会昙花一现,而是持续生长、不断深化的文化运动。

## 结语:叙事权与主体性的双重胜利

女性导演从台前转向幕后的趋势,表面上是职业路径的调整,实质上是叙事权力与女性主体性的双重革命。她们通过镜头,将那些被忽视、被压抑的女性经验转化为公共讨论的议题,不仅丰富了电影艺术的表现范畴,更在文化层面重塑了人们对女性、对世界的理解。

当女性执掌镜头,电影不再只是娱乐商品,更成为社会对话的媒介、身份认同的载体与文化变革的催化剂。这场叙事革命远未结束,正如那些“心里有伤的女孩们”正在学习“勇敢活出美好的未来”,女性导演群体也正在用她们的创作,为一个更加多元、平等的电影未来开辟道路。