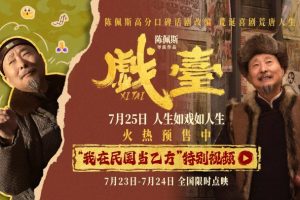

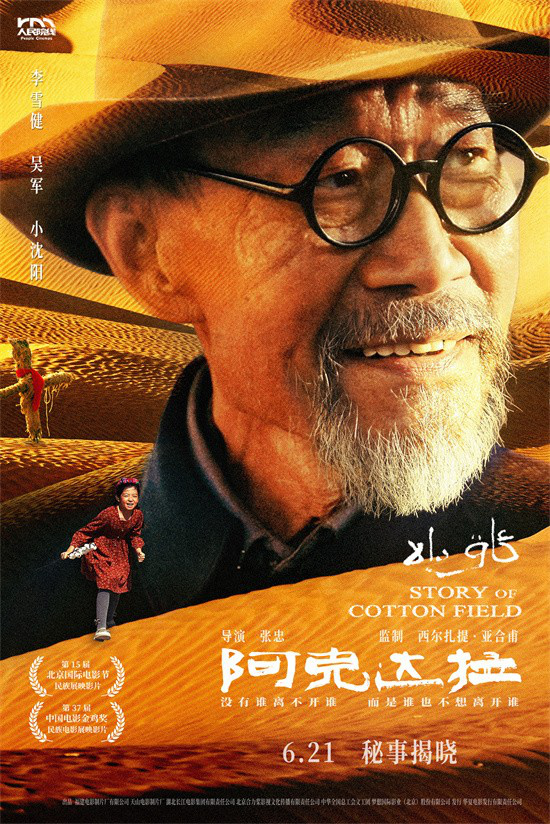

李雪健《阿克达拉》6.21映 再现援疆岁月

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 棉花田里的家国故事:电影《阿克达拉》如何用镜头诉说两代援疆人的生命印记

六月的阳光洒在金黄的棉田上,李雪健饰演的老援疆人弯腰拾起一朵棉花,粗糙的手指轻轻捻开棉絮,这个动作他重复了三十年。这个充满诗意的镜头来自即将在6月21日上映的电影《阿克达拉》,它改编自获得中宣部”五个一工程”奖的小说《援疆干部》,由一级导演张忠执导,西尔扎提·亚合甫担任监制,吴军、小沈阳、杜少杰等演员共同演绎。

影片用两条时间线交织讲述故事。一边是李雪健饰演的老一辈援疆人,他们像胡杨一样扎根戈壁,在漫天风沙中开垦出第一片棉田;另一边是吴军饰演的新一代青年干部,带着无人机和智能灌溉系统来到新疆,却面临着与父辈完全不同的挑战。预告片里有个令人难忘的对比镜头:黑白影像中,上世纪六七十年代的援疆人用坎土曼(新疆传统农具)挖渠引水;而彩色画面里,现代棉农用手机APP远程控制滴灌系统,两种时空在棉田上空奇妙交融。

张忠导演特别擅长用细节说话。在5月15日的主题观影交流会上,他提到一个设计:老援疆人的笔记本里夹着不同年份的棉桃标本,从干瘪到饱满的渐变过程,悄悄记录着戈壁变绿洲的奇迹。这种细腻的表达在预告片里也有体现——小沈阳饰演的棉农教儿子辨认”棉花笑了”的时刻(棉桃自然裂开的形态),孩子天真的笑声与远处采收机的轰鸣声重叠,构成新疆现代化的生动注脚。

电影里的新疆元素不是简单的背景板。杜少杰饰演的维吾尔族纺织工匠展示艾德莱斯绸技艺时,镜头会停留在她染满桑葚汁的手指上;薛奇扮演的哈萨克族骑手在棉田边策马奔驰,扬起的花絮像一场温柔的雪。这些画面与定档海报形成呼应:金黄色调中,李雪健坚毅的侧脸与远处嬉戏的多民族孩童构成温暖对话,民俗图案在阳光里若隐若现。

最打动人心的可能是那些”不完美”的真实。吴军饰演的年轻干部在推广新品种时遭遇挫折,暴雨夜独自抢救棉苗的狼狈;老援疆人面对现代化设备时的手足无措,却又偷偷学着用短视频记录棉田。导演在交流会上透露,这些情节都来自真实采访,有位援疆干部的妻子在电话里听丈夫描述棉花丰收时,通过背景音里维吾尔族同事的欢呼声,第一次理解了”比家书更动人的是共同奋斗的声音”。

影片的英文名”Akdala”在哈萨克语中意为”白色草原”,这个诗意的隐喻贯穿全片。当航拍镜头掠过绵延的棉田,你会发现这些”白色草原”边缘,援疆人栽下的防护林已长成绿色长城。有个细节值得玩味:新一代干部办公室的窗户正对着老援疆人当年手植的白杨,当电脑屏幕上的数据曲线与树枝投影重叠,两代人的坚守在光影中完成交接。

在机械化采收的壮观场面里,导演特意插入了一个慢镜头:维吾尔族老人俯身拾起落地棉,这个祖辈传下的习惯动作,被旁边汉族青年自然而然地接续。这种不经意的传承,或许比任何口号都更能诠释”民族团结”的真谛。就像预告片结尾那个长达两分钟的长镜头:不同民族的孩子们在棉垛间追逐,他们跑过的土地,既有祖辈的汗滴,也有无人机播撒的种子。

《阿克达拉》的特别之处在于,它没有把援疆故事拍成苦情戏。小沈阳饰演的喜剧角色贡献了不少笑点,比如他教援疆干部辨别”真正的风滚草”和”被风吹跑的草帽”的桥段。这些幽默瞬间让影片更加血肉丰满,也暗示着援疆人与这片土地真正达成了和解——当你能够调侃这里的风沙,说明你已经开始像本地人一样生活。

6月21日夏至日上映的选择别有深意,这是一年中白昼最长的日子,恰如援疆事业照亮边疆的漫长时间维度。当银幕上出现棉农们用不同语言合唱的劳动号子时,观众会突然理解导演说的:”新疆棉花最珍贵的部分,不是洁白的长绒,而是让不同颜色的手共同触摸土地的温度。”这部电影或许能让我们看见,在宏大叙事之外,那些具体而微的坚持如何编织成改变山河的史诗。