2025博物馆日:必访电影博物馆打卡指南

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影与老墙之间:博物馆日里那些让人挪不开眼的瞬间

五月的北京已经有了夏天的味道。我站在大运河博物馆门口,看着一群小学生叽叽喳喳地涌进大厅。他们脖子上挂着统一的蓝色挂牌,有个小男孩的挂牌翻过来了,上面写着”2025国际博物馆日研学活动”。这让我想起早上在出租车上听到的广播,说今年博物馆日的主题是”快速变化社会中的博物馆未来”——听起来挺严肃的,但眼前这些活蹦乱跳的孩子,还有展厅里那些闪烁的屏幕,倒像是在用最生动的方式诠释这个主题。

大运河博物馆的主展厅正在举办一个特别展览。走进去的第一眼,我就被墙面上流动的光影运河给震住了。那不是普通的投影,当你走近时,水面会泛起涟漪,偶尔还有虚拟的漕船从你脚边”驶过”。有个戴眼镜的姑娘蹲在地上,正用手机拍一段”运河水流过自己鞋子”的小视频。旁边的工作人员告诉我,这是用了最新的动作捕捉技术,”我们想让观众不只是看历史,而是能走进历史”。

二楼拐角处排着长队,原来是在体验”一日漕工”VR项目。我跟着队伍慢慢往前挪,听见前面传来阵阵惊呼。轮到我的时候,工作人员帮我调整好头显,突然之间我就站在了明朝的漕船上。风刮在脸上生疼(后来知道是设备里的鼓风机在运作),手里握着的虚拟橹杆居然真的有重量感。最绝的是当”我”的船要过闸时,脚下的地板真的在缓缓抬升,那种失重感让我差点叫出声来。十五分钟的体验结束后,我听见身后有个中学生跟他同学说:”这比历史课本带劲多了!”

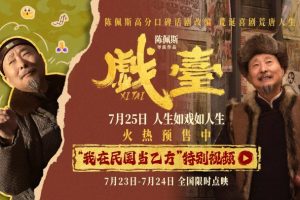

下午转场到中国电影博物馆时,正赶上《野马部落》的主创交流会。放映厅里坐满了人,银幕上放着电影里彝族青年回乡创业的片段。导演说到有个镜头是在海拔三千米的村寨拍的,当时突然下起冰雹,剧组所有人都躲进了羊圈,”结果那些浑身裹着泥巴的羊,后来都成了我们电影里的重要演员”。提问环节,有个穿着彝族服饰的姑娘站起来,用带着口音的普通话说电影里那个用手机直播卖山货的情节,就是她表姐的真实故事。全场响起掌声的时候,我突然明白了什么叫”博物馆连接过去与现在”——那些光影里的故事,原来就活在当下。

傍晚赶到上海电影博物馆时,天色已经暗了。老远就看见博物馆外墙打着一束追光,上面是阮玲玉在《神女》里的经典侧影。今晚的重头戏是4K修复版《神女》配乐放映,上海交响乐团就坐在银幕下方。当钢琴的第一个音符响起,银幕上那个1920年代的母亲抱着孩子走过上海弄堂,我旁边坐着的老先生突然小声说了句:”这条路现在叫南京西路了。”默片里的字幕卡写着”为了孩子,她什么都愿意做”,交响乐突然转为激烈的弦乐,我注意到前排有几位观众在偷偷抹眼泪。散场时听见两个年轻人在讨论:”原来九十年前的电影这么有力量,那个长镜头比现在很多大片都高级。”

青岛电影博物馆玩得更野。他们直接把老式胶片放映机搬到了户外广场,架起一块二十米宽的银幕。天黑之后,汽车一辆接一辆开进来,车灯渐次熄灭,星光汽车影院就这样开场了。我坐在一辆共享汽车里,透过天窗能看到真实的星星,挡风玻璃前则是《马路天使》里1930年代的上海星空。中场休息时,工作人员端着爆米花在车阵中穿梭,有辆车的后备箱突然弹开,里面摆着香槟和玫瑰花——后来才知道那是博物馆新推出的”求婚套餐”,据说已经促成七对情侣了。

在博物馆纪念品商店,我遇到一位满头银发的老奶奶。她指着《神女》的蓝光碟对店员说:”我妈妈当年在片场给阮玲玉梳过头。”店员眼睛一下子亮了,赶紧请老人去口述历史采集室。看着老奶奶颤巍巍走进去的背影,我想起大运河博物馆里那个会泛起涟漪的光影水面。这些老墙里的博物馆,正在用各种意想不到的方式,让历史的波纹一圈圈荡进现代人的生活里。

离开时经过婚姻登记处,正好碰上一对刚领完证的新人。新娘的头纱上别着老电影胶卷造型的发卡,新郎的领带印满了卓别林的剪影。他们站在”电影百年”的背景板前自拍,笑得比任何一部爱情片的结局都灿烂。博物馆的保安大叔跟我说,这已经是今天第五对了,”年轻人现在觉得在博物馆结婚特别有文化味儿”。