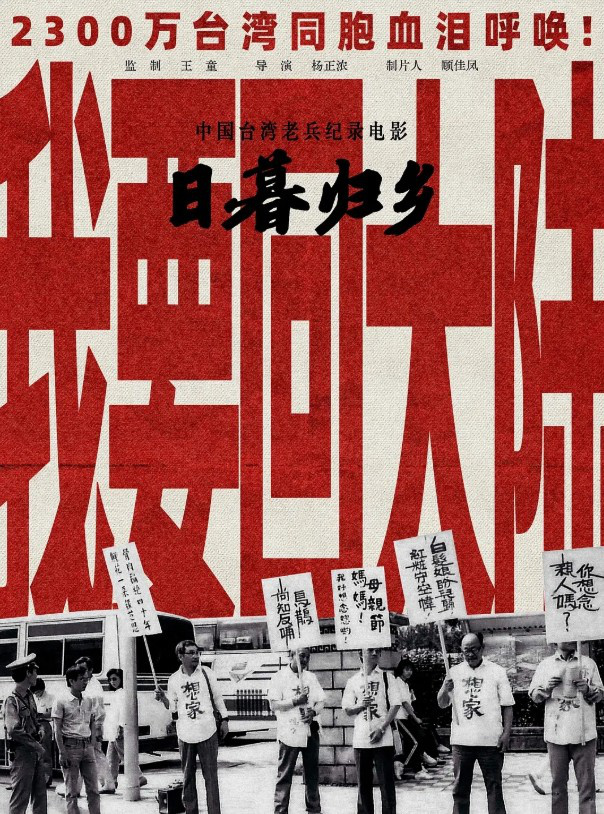

《日暮·归乡》:老兵乡愁,纪录片中的无尽诉说

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 六杯高粱酒与一把老娘土:台湾老兵的眼泪比海峡更深

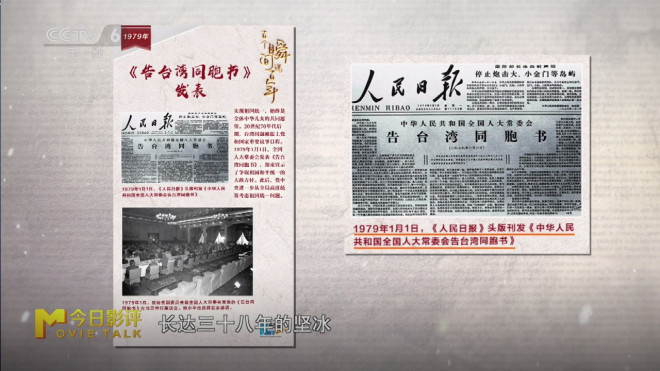

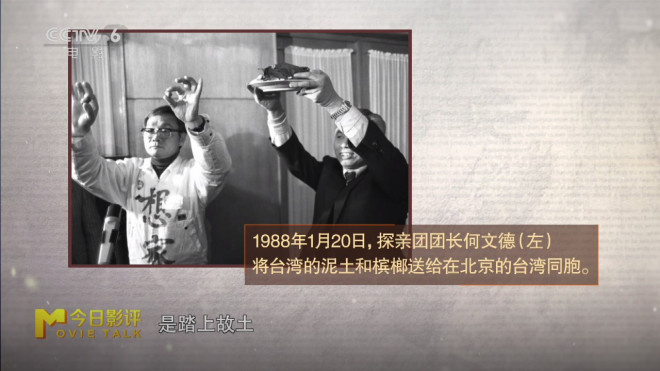

1988年的深秋,何文德站在黄帝陵前,颤抖的双手捧起一抔黄土。这位六旬老人突然跪倒在地,将脸深深埋进泥土里,肩膀剧烈抽动着。周围的同伴们先是一愣,随后纷纷效仿——四十年来,这是他们第一次触碰故乡的土壤。远处传来断断续续的《礼记·礼运大同篇》吟唱,夹杂着压抑多年的呜咽。这个画面被《日暮·归乡》的镜头永久定格,成为台湾返乡运动最震撼的注脚。

影片中那个装满六杯高粱酒的场景令人心碎。1987年母亲节,六位白发苍苍的老兵在台北街头举起酒杯,杯中烈酒映出他们沟壑纵横的脸。何文德仰头饮尽第一杯,突然将酒杯狠狠摔在地上:”这杯敬我娘!四十年没喝过儿子敬的酒!”玻璃碎片飞溅中,第二杯酒泼洒向北方:”这杯敬我爹的坟!”当第六杯酒祭奠所有客死异乡的袍泽时,围观人群中爆发出撕心裂肺的痛哭。这些曾经在金门炮战中幸存的汉子,此刻哭得像迷路的孩子。导演特意用长镜头记录下酒液在青石板上蜿蜒的轨迹,犹如一道未愈合的伤口。

高秉涵的故事让所有观众记住了”老娘土”这个意象。这个山东老兵每次接受采访都要展示他的”宝贝”:一个绣着牡丹的旧手帕,包着黑褐色的土块。1979年,他辗转托香港友人从菏泽老家带回这捧土,此后每天喝水都要捻些土末撒进杯中。”咽下去的时候,嗓子眼火辣辣的疼。”老人对着镜头咧嘴笑,缺了门牙的牙床格外醒目,”可这是俺娘踩过的土啊!”影片捕捉到他夜半偷偷舔舐泥土的镜头,昏黄台灯下,老人蜷缩的背影与墙上年轻时的军装照形成残酷对比。

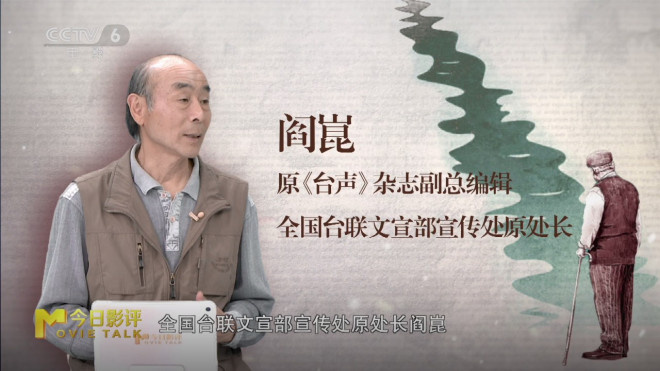

《台声》杂志编辑阎崑的办公室堆着三万多封寻亲信件。镜头扫过一封1985年的来信,信纸上的泪渍把钢笔字洇成蓝色的小湖。”儿啊,娘每天在村口等到日头落山…”这封始终未能送达的信,主人是山东莱阳的赵王氏,她在临终前用最后的力气按上手印。影片中阎崑展示的”鸿雁档案”里,这样的案例铺满整整两面墙。有个细节令人窒息:某位台湾老兵连续十二年刊登同样的寻人启事,从最初”寻找胞弟”变成”寻找胞弟后人”,最后变成”寻找胞弟葬处”。

卢沟桥上的《安息歌》合唱堪称全片最催泪段落。1988年11月,返乡团突然在卢沟桥石碑前停下,不知谁起了头,老人们开始用闽南语、山东话、四川方言混杂着唱起这首抗战时期的挽歌。镜头推近他们青筋暴起的手——这些手曾经握枪抵抗过日军,如今紧紧相扣着颤抖。当唱到”你们为正义而战”时,九十岁的河南籍老兵王克勤突然瘫坐在地,指着桥上的石狮子喊:”排长!排长倒在这儿!”随行医生慌忙递上救心丸的画面,赤裸裸展现着历史伤痕的未愈。

长城上的场景则充满黑色幽默。当台湾老兵们终于摸到斑驳的城砖时,有人突然掏出早已准备好的小红旗,结果被同伴制止:”你傻啊!现在两岸还没通邮呢!”众人愣了片刻,爆发出发泄般的大笑。这笑声很快变成嚎啕,他们用额头抵着城墙呼喊:”我们回来了!”混着浓重乡音的呼喊在群山中回荡,摄影师敏锐地捕捉到城墙缝隙里一株倔强生长的野枣树——就像这些老人,把根扎进了最坚硬的岩石。

影片结尾处,现年九十七岁的周广才在桃园眷村播放自己录制的磁带。沙沙的杂音中传出他四十年前的声音:”娘,等儿回家给您过八十大寿…”而现实是,他返乡时只见到了长满荒草的坟茔。老人把脸贴在录音机上喃喃自语:”现在交通多方便啊,高铁三小时就能到济南…”这时镜头切到空荡的客厅,墙上”还乡团”合影里的面孔,已有三分之一被画上黑框。

这些画面拼凑出的,远不止是政治意义上的乡愁。当高秉涵咽下混着泥土的水,当何文德在黄帝陵前啃咬黄土,当王克勤把救心丸和故乡的枣子一起咽下,我们看到的是被生生切断的文化脐带如何继续输送着痛觉。《日暮·归乡》最残忍也最珍贵之处,在于它记录的不是历史事件,而是历史如何在人的血肉里继续生长。那些皱纹间的泥土,那些酒杯里的倒影,那些信纸上的泪痕,都在诉说同一个真相:对这片土地的爱,从来就不需要任何理由。