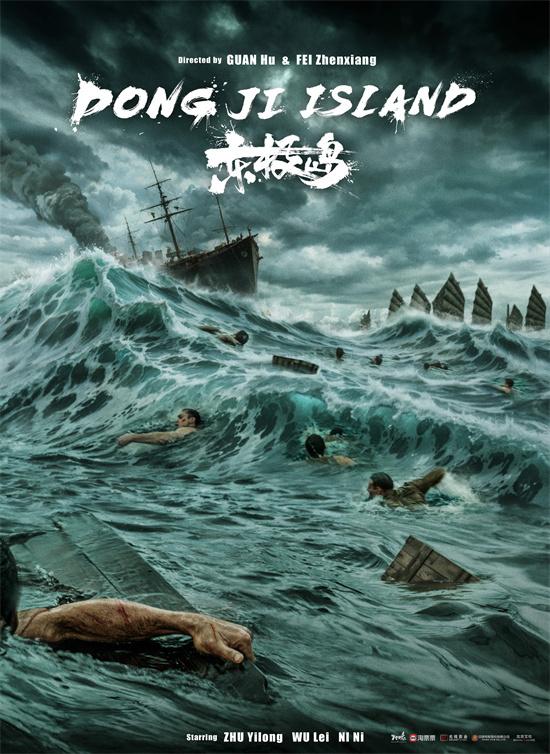

《东极岛》17分钟片段戛纳首映 国际海报发布

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 巨浪里的血性:当东极岛渔民撞上日军枪口

海风裹挟着咸腥味扑打在脸上,朱一龙饰演的年轻渔民阿海正蹲在船头修补渔网。远处传来引擎的轰鸣声,几艘挂着膏药旗的巡逻艇正破浪而来。这是电影《东极岛》开场十分钟就让人屏住呼吸的场景——1942年的东海,连打渔都要看日本人的脸色。

管虎和费振翔这对搭档显然又找到了最能刺痛观众神经的题材。镜头扫过被铁丝网围起来的码头,吴磊扮演的愣头青阿亮偷偷把半条鱼塞给饿得皮包骨的战俘,结果被日军发现后,整个渔村都被迫跪在滚烫的甲板上。倪妮饰演的渔家女阿秀攥着剪刀的手在发抖,特写镜头里指甲都掐进了掌心。这些细节堆叠起来,比任何口号都更能让人理解什么叫”逼到绝路”。

国际版海报上那艘倾斜的巨轮确实不是噱头。根据真实历史事件改编,影片中段突然切入的沉船戏堪称年度最震撼的灾难场面。带着镣铐的外国战俘像下饺子般坠海,而日军巡逻艇的探照灯把漆黑的海面切成碎片。这时候阿海带着他的小渔船出现了,船头那盏忽明忽暗的渔火,在IMAX银幕上看得人喉咙发紧。

“我们拍的不是英雄,是一群被逼急了的普通人。”管虎在戛纳放映后的访谈里这么解释。确实,当朱一龙用满是老茧的手去掰战俘脚镣时,镜头特意给到了他发抖的小腿肌肉;当倪妮把昏迷的英国飞行员藏进腌鱼桶时,她不断抹脸的动作暴露了满手的鱼腥和眼泪。这些表演细节让”国际大营救”摆脱了主旋律的套路,更像是在绝境中迸发的人性微光。

戛纳曝光的17分钟片段里有个神来之笔:暴风雨夜,七八条小渔船在浪谷间时隐时现,每艘船都满载着不同国籍的战俘。航拍镜头下,这些渔船组成的队形恰似当年郑和下西洋的舰队缩影。这个充满隐喻的画面没有配乐,只有海浪拍打船板的闷响,却比任何慷慨陈词都更有力量。难怪有外国片商看完直呼:”这是海上版的《辛德勒的名单》”。

剧组在舟山实拍时,特意找来了真正的东极岛老渔民当顾问。有个细节很有意思:片中渔民们用来传递暗号的螺号声,其实是根据当年地下党使用的真实调子改编的。这种藏在生活褶皱里的历史真实感,比那些炸军舰的大场面更让人起鸡皮疙瘩。

目前放出的物料里,最耐人寻味的是日军军官的塑造。这个由日本演员出演的角色并非脸谱化的恶魔,有场戏是他站在沉船残骸上,望着远去的渔船竟没有下令追击。这种暧昧的处理方式,反而让压迫与反抗的对抗更显复杂。据说正片里还有段他翻看渔民家照片的戏份,被剪进预告片的一个眼神就值得玩味。

2025年暑期档的观众将会看到,当阿海他们最终把战俘送到安全海域时,没有欢呼拥抱的俗套桥段。疲惫不堪的渔民们只是默默把所剩无几的淡水分给伤员,然后调转船头——因为天快亮了,再不回去会被日军发现。这个充满管虎式冷峻美学的收尾,或许正是对”血性”最朴素的诠释:有些事不是敢不敢做,是根本没法装作没看见。