陈佩斯携《戏台》重返舞台与银幕!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

好的,我已经阅读了您提供的关于电影《戏台》的影评核心信息。基于这些内容并整合了相关背景知识,我将为您撰写一篇不少于800字的文章。

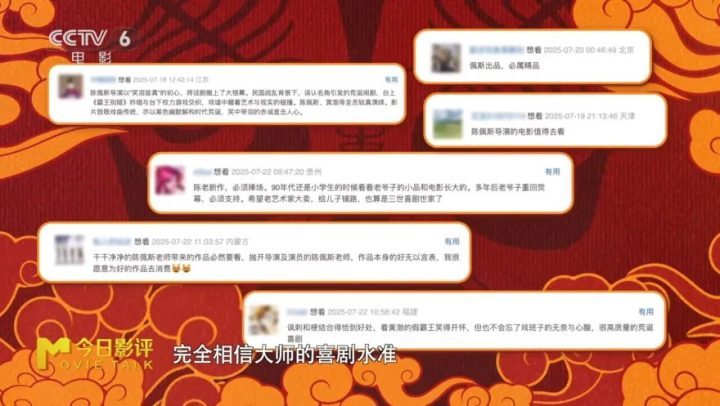

由陈佩斯执导并主演,根据其高口碑同名话剧改编的电影版《戏台》,无疑是近期备受瞩目的文化事件。这部作品标志着这位喜剧界的金字招牌在时隔三十二年后,正式重返大银幕,其意义早已超越了一部简单的电影上映。话剧版《戏台》已在舞台上历经超过三百五十场的演出,千锤百炼,口碑载道,为其改编成电影奠定了坚实的内容基础与极高的观众期待。陈佩斯本人以一种极为谦逊和诚恳的姿态面对观众,那句“是我欠大家的电影”的表态,不仅拉近了与观众的距离,更点燃了市场的热情。观众反馈中,“必须捧场”、“诚意之作,讽刺拉满”等评价屡见不鲜,显示出大众对其喜剧艺术水准毫无保留的信任。

从封闭的剧场走向开放的银幕,《戏台》经历了一场深刻而成功的艺术蜕变与形式创新。电影媒介的特性赋予了创作团队更大的施展空间。在话剧舞台上受限于物理条件而不得不进行虚化或暗示处理的场景,例如宏大的战争场面、激烈的打斗戏码,在电影中得以完整、直观地呈现出来。这种视觉表现力的极大增强,不仅提升了故事的张力和观赏性,也使叙事更为流畅和具象。与此同时,表演方式也进行了至关重要的调整。为了适应电影镜头捕捉细微表情和情绪的特性,演员们的形体动作相较于舞台表演更为内敛和精细化,一颦一笑,皆成文章。这种从宏大到精微的转变,被视作一种全新的创作方法论,为这部经典作品注入了崭新的生命活力。

尽管电影体量相对小巧,聚焦于一个戏班在特定时空内的遭遇,但其创作功力却显得尤为深厚。影片风格极为“讲究”,其最显著的特点便是深度融合了大量经典京剧唱段,其中主要取材自梅兰芳大师的代表作《霸王别姬》。电影并非简单地引用,而是严格遵守传统京剧的程式与规范,体现了主创团队对京剧这一文化遗产的极大尊重。故事的核心冲突便建立在这种对传统的恪守之上:一方是不可改动、不容亵渎的传统艺术规律,另一方则是突如其来的种种“意外”,尤其是“外行顶替上台”这类强权干涉下的荒唐指令。这种并置产生了极其强烈的戏剧张力和讽刺效果。影片延续了陈佩斯独特的喜剧手法,通过误会、错位、夸张等技巧制造笑料,但其故事内核却是悲凉且引人深思的。它深刻反映了在乱世背景下,小人物于强权碾压下的无奈与命运的不可控性,呈现出一幅“喜剧外衣,悲剧内核”的复杂图景。

核心角色、京剧名角凤小桐的塑造,是理解影片深意的关键。根据话剧版饰演者刘冰的深度解读,凤小桐是一个极为纯粹的京剧艺术家,他精通台上的“四功五法”,但对台下的权谋算计、人情世故却一无所知。在某种程度上,他是班主等幕后人员内心痛苦与无奈的外化体现。他的心境随着剧情推进——被迫改戏、更换搭档等——而发生剧烈变化,并通过其唱腔和表演状态的微妙改变展现出来,内心挣扎,令人动容。电影版相较于话剧,特别增加了一个独特的结局彩蛋:凤小桐从桥上一跃而下的镜头。这一笔石破天惊,深刻揭示了他“台上虞姬,台下真霸王”的刚烈性格,以及他对艺术纯粹性和做人原则的终极坚守,赋予了角色更为浓烈的悲剧色彩和人格魅力。

《戏台》的核心主题与意义由此得以升华。首先,其尖锐的讽刺性直指现实,对强权粗暴干涉艺术创作、“外行领导内行”等历来存在的顽疾进行了犀利的批判与嘲弄。其次,影片最大的文化贡献在于传承国粹。它以一种通俗易懂、寓教于乐的方式,将京剧艺术的魅力巧妙地包裹在一个引人入胜的故事中,有效地吸引了大量原本可能对京剧感到隔阂的观众,尤其是年轻群体,让他们能够近距离地感受和了解这门传统艺术的博大精深。最终,影片歌颂了一种在困境与时代洪流中坚守初心的精神。无论是凤小桐以生命捍卫艺术的纯粹,还是以陈佩斯本人为代表的艺术工作者对创作规律的尊重与坚持,都形成了一种跨越戏内戏外的呼应。这部电影不仅仅是一场视听盛宴,更是一次关于艺术、尊严与坚守的深刻对话。